突然の急死に臨んだ場合、自分の一生を走馬灯のように一瞬のうちに隅々まで再体験することがあるという。

人智学で有名なシュタイナーによれば(正確には、シュタイナーの評伝、タイトルなどは忘れた)、死後、人間は自分の一生を振り返るだけではなく、自分に相対した相手の感情を再体験することになるという。例えば、自分が侮蔑した相手の侮蔑された感情を再体験したり、自分が助けた相手の安堵した感情を再体験をするというのだ。つまり、人は、生死を通じて、あざなえる縄のごとく運・不運を統合するということらしい。

実は、ここ一週間ほど、なかにし礼の小説「夜の歌」を読んでいた。ゲーテの”ファウスト”をなぞったようなキャラクター、”ゴースト”が顕われて、なかにし礼と一緒に彼の人生を、過去にさかのぼり詳細に読み解いていくという話だ。

話の中核は、戦後の満州からの引き上げ時のエピソードと、昭和歌謡の一時代を築いた人気作詞家の生活で、後半に、彼のお金を巻き上げ続けたお兄さんも登場する。

満州引き上げ時の壮絶なエピソードは、類を見ないほど凄惨である。また、なかにし礼の作詞したヒット曲(昭和のヒット曲と言うべきか)に絡んだエピソードは、実に面白い。

引き上げ時には、7歳ほどだったという礼が、当時の詳細な記述を成し遂げているのは、丹念な資料収集などがあったのだろうが、彼の臨死体験が大きな影響を与えているのではないかと思う。自殺した父、親子を陰ながら助ける諜報員、母と姉の描写は、彼が彼らの感情を経験したとしか言いようがない表現となっている。

小説の序盤の、ゴーストと礼の対話を若干紹介しておこう。

「君はこないだ私に連れられて最高塔に上った。そこで君は”死臭”をかぎ、自分自身には封印していたはずの、少年期にわが目で見た戦争という暴力の残酷さに再び出会った。それは、君にとっては二度目の絶望だったかもしれないけれど、その絶望が君という人間の土台を造り上げていることを思い出したはずでしょ?」

「うん。その通りだ。だけど、二度とあの光景は見たくない」

「なぜ?」

「あの絶望を封印したことで、僕は今日まで何とか生きることができたんだもの」

「永遠に封印したいってこと?」

「うん、もちろんさ。あんな絶望は二度と願い下げさ」

「そうはいかないわ。あの光景をもう一度はっきりとその目で見て、確認して、もう一度絶望に打ちひしがれなくては、本当の君の全人格は完成しないの。それをしないかぎり、君はいつまでたっても、土台のない、つまり足のない幽霊みたいな存在でしかないのよ。そんな幽霊が、歌が書きたいなんて笑わさないでよ。・・・」

壮絶な再体験を重ねていく礼に、小説半ば過ぎにゴーストは次のように諭す。

「・・・真珠採りの海女は深く潜れば潜るほど大きな真珠を取ることができるわ。でも、あまりに深く潜りすぎると海面に帰り着く前に息が途絶えて死ぬことだってあるのよ。君の記憶探索作業もそれと同じで、あまりに深く潜りすぎると危険な場合がある。人間の記憶世界は何層にも分かれていて、第一層、第二層、第三層、第四層・・・・実際に何層に分かれているのかは誰も知らない。とにかく意識にも深淵があるように、記憶にも深淵があるとされている。第一層があれば日常生活に不自由しない。第二層があれば大抵の試験に合格できる。第三層があれば芸術家になれる。その芸術家の中でも、本来の自己そのものと直面して、それをしかと感得して、世に稀なる作品を創造したいと思うものは、第四層、第五層、いやもっと深く記憶の深淵にまで潜り込んでいかなくてはならない。記憶世界は深い。闇よりも深い。それが第何層に当たるのかはわからないけれど、母の胎内にいる時の記憶をくぐり抜け、いつしか民族の、いや人類の記憶とさえ合体するところにまで潜りゆく芸術家だって時にはいるのよ。たとえばゲーテなんかはそうよ。こんなことを言っているんだからさすがだわ。『全人類に課せられたものを、私は自分のうちにある自我でもって味わおう。自分の精神でもって最高最深のものを敢えて積みかさね、こうして自分の自我を全人類にまで拡大し・・・』(『ファウスト』)。余計なおしゃべりをしてしまったけれど、レイ君、君も相当深いところまで潜っていたことは確かよ。でも、今回はここまで」

昼間に星は見えないが、星が無くなったのではない。太陽の光が遮られれば、星は煌々と光り輝くことになる。瞑想とか、臨死状態で、人の意識が遮られると、そこで体にうごめく記憶が饒舌に語りかけてくることになる。真に死に至るためには、そのうごめく記憶と対峙しおのれを完了しなければならないようだ。

小説の終章「ニルバーナ」にて、著者は死の淵で7歳のおのれと対面し、「よみがえりなき死は真の死にあらず」ということを了解するに至る。

人を蹴落とすことは、蹴落とされることであり。人を愛することこそ、人から愛されることでもあるわけだ。人が、実に、心から人を敬い、人を助けることは、涅槃への近道であるようだ。

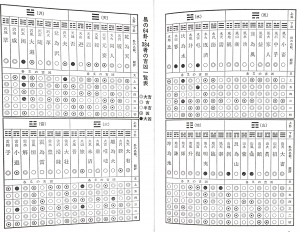

今回の衆議院選挙、与党の圧倒的勝利に、この小説をささげようと思う。