日本経済新聞、今日の中外時評は、ネット流出について語っているが、いままで出た日本経済新聞の意見の中ではまともな方ではないかと思った。というのは、既存メディアとネットの相克関係は今後も続くだろうし、その中で、当事者としての既存メディアの意見はバイアスがかなりかかっていて、なかなかまともには受け取れないと思うからだ。

まずは、中外時評をご紹介。

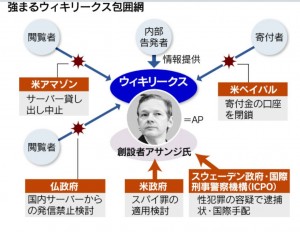

(中外時評)権力は隠す、しかし… “文法”のない暴露の危うさ 論説委員 小林省太2010/12/26付日本経済新聞 朝刊「権力は腐敗する。絶対的な権力は絶対に腐敗する」とは、19世紀英国の歴史・思想家、ジョン・アクトン卿の有名な言葉だ。それをこうもじっても、意味はさほど変わるまい。「権力は隠す。絶対的な権力は絶対に隠す」そうであれば、対抗する力がなければならない。不当に隠されたものを「暴く」力である。その力を持つことが、メディアに求められてきた最も大きな役割のひとつだろう。「暴く」とは、隠されたものを手に入れることとそれを伝えること。取材と報道だ。どちらも長い年月をかけてルール化されてきた。日本でそのルールを側面から補強してきたのが、司法判断の積み重ねである。「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民の『知る権利』に奉仕するものであり、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある。報道が正しい内容をもつためには、取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」。1969年の最高裁の指摘は、憲法がメディアの仕事を保障していることを明らかにしたという点で、大きな意味を持っている。公務員は「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」と法律で決められている。一方、メディアは秘密を手に入れようとすることがある。この点について最高裁は78年、「公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認されるものである限りは、正当な業務行為というべきである」と述べた。条件付きではあるが、守秘義務の壁に挑んで情報を得ようとする記者の行為は違法ではないと判断したのである。その行為を支える倫理の基本ともいえる取材源の秘匿については2006年、最高裁が「取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値を有する」「特段の事情が認められない場合は、取材源の秘密は保護に値する」との判断を示している。留保条件はあるにせよ、こうして既存のメディアの役割は安定し、社会的にも認知されてきたといっていいだろう。日本に限らず、こうした仕事のなかからニクソン米大統領を辞任に追い込んだウォーターゲート事件の報道も生まれたのである。ところが、既存メディアとはまったく別の「暴く」ルートがある。そんなことを改めて思い知らせたのが今年後半に続いて起きた事件だった。尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁巡視船と衝突した事件の映像がインターネットの動画サイトに投稿された事件。警視庁公安部の内部資料がネット上に流出した事件。そして、世界を騒がせた内部告発サイト「ウィキリークス」による米外交文書暴露である。それぞれの性格は異なっている。共通しているのはネットが舞台になっていることと、取材や報道という既存メディアとは無縁の仕組みで情報が流れたということだろう。既存メディアは取材で集めた情報を吟味し、加工する。真偽の確認。伝えるに値するのはどこか。伝えるべきではないのはどこか。軽重の順序。新聞ならスペース、テレビなら時間の制約もある。そうしたチェックのうえで報道する。ニュースをひとつの文法に沿って受け手に流す、と言えばいいだろう。しかし、ネットに流出した情報に、吟味の跡はまったくないか希薄だ。情報はナマのまま瞬時に世界中を駆けめぐる。暴くというより、漏らすといった方が当たっている。事件の背景には、既存メディアが求められている役割を十分に果たしていないという不信がある、との指摘が出ている。批判には耳を傾けねばならない。ネットが情報伝達の有力な武器であるのも確かだ。しかし一方で、事件が示した危うさにも目を向けないわけにはいかない。一言で言うなら文法のない危うさである。情報は真実なのか。個人を無意味に傷つけ、国や国民の安全を脅かす恐れはないのか。結果的に権力の「隠す」姿勢に加担しないか。そうした視点のないまま、国の秘密も個人のつぶやきと同じ器に投げ込んでよいものだろうか。既存メディアの文法は長い時間をかけて作られてきた。相次ぐネットへの情報流出は、その文法が通用しない世界の出現を見せつけている。もし文法がないことこそネットの真骨頂だというような見方があるとしたら、それは危うさを助長するものでしかない。

まとめると、ネット流出情報の重要性を評価しながら、後半、ネット流出情報への危惧というか、既存メディアの優れた点の記述してバランスをとっている記事なのだが、素直に読めば、後半の既存メディアの優れた点こそが、実は既存メディアの限界を露呈したものであることがわかる。

反権力という旗の基に築き上げてきたメディアの存在価値は、逆にいうと権力との協力関係を築きあげてきたということに他ならない。上記の記事には、一流大学出のエリート記者が、東大出身のエリートとの緊張関係でつくりあげた強固な権力構造について語ったものであり、下々の姿はみごとに省略されている。記事で語っている”危うさ”は”権力の危うさ”である、”危うさを通り越してる下々”にとっては、”危うさ”ではまったくなく、それこそ、危うさを作り上げてきた犯人をあぶりだす手段になるかもしれないのだ。

“文法のない危うさ”に解を求めざるを得ない記事は、権力の発するSOSを露呈しつつ、なおかつ、いまだに解が見出せない権力の焦燥をもあぶりだしているといえよう。